Por C. Truman Davis

Hace unos años me interesé por los aspectos físicos de la pasión y sufrimiento de Jesucristo, cuando leí un relato de la crucifixión por Jim Bishop en su libro El día que murió Cristo. De pronto me di cuenta que todos estos años había tomado la crucifixión como un hecho sin reflexionar, y que me había vuelto insensible a sus horrores con el demasiado poco conocimiento de sus sombríos detalles. También se me ocurrió que como médico, desconocía la causa inmediata de su muerte. Los escritores de los evangelios no son de mucha ayuda en este sentido. Puesto que la crucifixión y la flagelación eran tan comunes en sus días, sin duda consideraron que una descripción detallada estaba por demás. Por esta razón sólo tenemos las palabras concisas de los evangelistas: «Y Pilato … después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado.»

A pesar del silencio de los evangelios sobre los detalles de la crucifixión de Cristo, muchos han investigado este tema en el pasado. En mis estudios personales de este suceso desde un punto de vista médico, estoy especialmente en deuda con el Dr. Pierre Barbet, un cirujano francés quien hizo una investigación exhaustiva histórica y experimental y escribió extensamente sobre el tema.

No está dentro del enfoque de este artículo hacer un examen del infinito sufrimiento síquico y espiritual del Dios Encarnado en su expiación por los pecados del hombre caído. Sin embargo, podemos examinar con cierto detalle aspectos anatómicos y fisiológicos de la pasión de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que soportó realmente el cuerpo de Jesús de Nazaret durante esas horas de tortura?

El Método de la Crucifixión

Esta pregunta me condujo primero a un estudio de la práctica de la crucifixión en sí; es decir, la tortura y la ejecución de una persona fijándola en una cruz. Aparentemente, los primeros que usaron la crucifixión fueron los persas. Alejandro y sus generales llevaron esta práctica al mundo mediterráneo, a Egipto y Cartago. Los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartagineses y, como con casi todo lo que hacían los romanos, rápidamente desarrollaron un alto grado de eficiencia y destreza en la ejecución. Algunos autores romanos como Livia, Cicerón y Tácito escribieron sobre el tema.

La literatura antigua describe varias innovaciones y modificaciones. De estas sólo unas pocas tienen relación aquí. La pieza perpendicular de la cruz, o estípite, podía tener la cruceta, o patibulum, pegada sesenta o noventa centímetros de la parte superior. Esta es la forma clásica en que pensamos de la cruz y que llamamos la cruz latina.

Sin embargo, la forma más comúnmente usada en los días de Jesús, era la cruz de Lorena, formada como la letra T. En esta cruz, el patibulum era colocado en una hendidura en el extremo superior del estípite. Existe muy buena evidencia arqueológica para creer que fue en este tipo de cruz que Jesús fue crucificado.

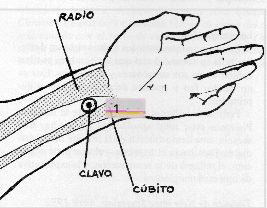

El poste derecho de la cruz estaba por lo general fijo en el lugar de la ejecución. El hombre condenado era forzado a llevar el patibulum, que pesaba cerca de 110 libras, hasta el sitio donde sería ejecutado. Los pintores de la Edad Media y los del Renacimiento, sin ninguna prueba bíblica o histórica, hicieron cuadros de Cristo llevando la cruz completa. Muchos escultores y pintores también cometen un error al mostrar los clavos atravesando las palmas de las manos. Los relatos históricos romanos y los trabajos experimentales muestran que los clavos eran metidos entre los pequeños huesos de la muñeca y no en las palmas de las manos. Los clavos hubieran desgarrado las manos y se hubieran salido por entre los dedos debido al peso del cuerpo humano. Este error pudo haber venido por las palabras que Jesús le dijo a Tomás: «Mira mis manos.» Sin embargo, los anatomistas modernos y antiguos han considerado siempre que la muñeca es parte de la mano.

Un títulus o pequeño letrero anunciando el crimen de la víctima, era llevado frente a la procesión y después clavado en la cruz sobre la cabeza. Este letrero con el palo clavado en la parte superior de la cruz, le habría dado la forma característica de la cruz latina.

Getsemaní La pasión física de Cristo comenzó en Getsemaní pero termina con la gloriosa resurrección y ascensión.

La pasión física de Cristo comenzó en Getsemaní. De todos los aspectos de su sufrimiento inicial, el que es de particular interés fisiológico es el sudor sangriento. Es suficientemente interesante notar que el médico, San Lucas, es el único evangelista que menciona este suceso. El dice: «Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; y su sudor se volvió como gotas de sangre, que caían sobre la tierra» (22:44).

Se han hecho todos los intentos imaginables, por eruditos modernos, para desvirtuar el fenómeno del sudor con sangre, bajo la impresión errónea, aparentemente, que eso no sucede. Se puede ahorrar muchísimo esfuerzo si se consulta la literatura médica. Aunque muy raro, el fenómeno de hematidrosis, o sudor sangriento, está bien documentado. Bajo gran presión emocional, se pueden romper los pequeños capilares en las glándulas sudoríparas mezclándose la sangre con el sudor. Sólo este proceso pudo haberle producido gran debilidad y posible shock.

Aunque la traición y el arresto de Jesús son porciones importantes en la historia de la pasión de Jesús, el siguiente evento en el relato que tiene gran significado desde una perspectiva médica, es su juicio frente al Sanedrín y Caifás, el Sumo Sacerdote. Aquí se le infligió su primer trauma físico. Un soldado golpeó el rostro de Jesús por permanecer en silencio cuando fue interrogado por Caifás. Los guardias del palacio le vendaron los ojos y se burlaban de él preguntándole quién le pegaba o le escupía.

Ante Pilato

Muy temprano por la mañana, apaleado y magullado, deshidratado y agotado por una noche sin dormir, Jesús fue llevado por Jerusalén hasta el Pretorio de la Fortaleza Antonia, la sede del gobierno del Procurador de Judea, Poncio Pilato. Ya conocemos la acción de Pilato intentando descargar la responsabilidad en Herodes Antipas, el Tetrarca de Judea. Aparentemente Jesús no sufrió ningún daño físico en manos de Herodes y fue regresado a Pilato. Fue entonces que Pilato, en respuesta al clamor del populacho, ordenó que soltaran a Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado.

Hay mucho desacuerdo entre las autoridades con respecto a la flagelación como preludio de la crucifixión. La mayoría de los escritores romanos de ese período no asocian ambas. Muchos eruditos creen que Pilato ordenó originalmente que azotaran a Jesús como castigo final y que su sentencia de muerte por crucifixión vino sólo después .de las demandas del populacho gritando que el Procurador no estaba defendiendo adecuadamente a César de este pretencioso que decía ser el Rey de los Judíos.

Es dudoso que los romanos quisieran seguir la ley judía en relación a su flagelación. Los judíos tenían una ley antigua que prohibía más de cuarenta azotes. Los fariseos que siempre se aseguraban para que la ley fuese cumplida, insistieron en que sólo se le dieran treinta y nueve azotes. Así permanecían dentro de la ley si hubiese un error en la cuenta.

Los preparativos para el azotamiento de Jesús se llevaron a cabo según las órdenes del César. El prisionero fue desnudado y sus manos atadas a un poste sobre su cabeza. El legionario romano se adelantó con el flagrum, o flagellum en sus manos. Este era un látigo corto que consistía de varias correas de cuero pesado con dos pequeñas bolas de plomo cerca del extremo de cada una de ellas. El látigo pesado descendió con toda su fuerza una y otra vez en los hombros, espalda y piernas de Jesús. Las correas con sus pesos cortaron primero la piel. Después, al ir recibiendo más golpes, estas cortaron más profundo en el tejido subcutáneo, produciendo primero un fluir suave de sangre de los capilares y las venas de la piel y finalmente chorros de sangrado arterial de los vasos en los músculos subyacentes.

Las bolas de plomo primero produjeron magulladuras grandes y profundas que se abrieron con los golpes subsecuentes. Al final, la piel de la espalda colgaba en largos jirones y el área entera había quedado convertida en una irreconocible masa de tejido destrozado y sangriento. Cuando el centurión al mando determinaba que el prisionero estaba cerca de la muerte, los golpes eran finalmente detenidos.

Burla

El semi inconsciente Jesús fue desatado entonces y cayó al pavimento de piedra empapado en su propia sangre. Los soldados romanos creyeron que era muy risible ver a este judío provinciano que decía ser un rey. Le pusieron un manto sobre sus hombros y una caña en la mano como cetro. Pero necesitaban una corona para completar su parodia. Tomaron pequeñas ramas flexibles cubiertas con grandes espinas usadas comúnmente para prender el fuego en los braseros de carbón que había en el patio y con ellas hicieron una corona. Apretaron la corona sobre su cabeza y de nuevo hubo un sangrado copioso cuando las espinas rompieron el tejido vascular. Después de mofarse de él y de abofetearlo, los soldados le quitaron la caña de sus manos y con ella lo golpearon en la cabeza, ahondando más las espinas en su cuero cabelludo. Finalmente, cansados de su deporte sádico le arrancaron el manto de su espalda. El manto ya se había adherido a los coágulos de sangre y al suero en las heridas, de modo que, al halarlo, igual que cuando se quita descuidadamente un vendaje quirúrgico, le causó un agudísimo dolor. Las heridas comenzaron a sangrar de nuevo.

Gólgota

Respetando aparentemente la costumbre judía, los romanos le devolvieron sus vestiduras. El pesado patibulum fue atado a sus hombros. La procesión del Cristo condenado, dos ladrones y un contingente de soldados romanos encargados de la ejecución dirigidos por un centurión, comenzó su lenta marcha por la ruta que hoy conocemos como la Vía Dolorosa.

A pesar de los esfuerzos de Jesús de caminar erguido, el peso del madero junto con el choque producido por la abundante pérdida de sangre, era demasiado. Tropezó y cayó. La aspereza del madero penetró como una gubia en la lacerada piel y los músculos de su espalda. Intentó levantarse, pero los músculos humanos habían sido empujados más allá de su resistencia. El centurión, ansioso en proseguir con la crucifixión, escogió a un fornido espectador del norte de África, un cireneo llamado Simón y le obligó a llevar la cruz. Jesús siguió sangrando aún y sudando el sudor viscoso del shock. Las 650 yardas del camino entre la Fortaleza Antonia y el Gólgota fueron finalmente agotadas. El prisionero fue desnudado de nuevo excepto por un calzón corto que les era permitido a los judíos.

Comenzó la crucifixión. Vino mezclado con hiel, un leve analgésico para aliviar el dolor, le fue ofrecido a Jesús, pero él rehusó tomarlo. Se le ordenó a Simón colocar el patibulum en el suelo y Jesús fue tirado rápidamente de espaldas con sus hombros contra el madero. El legionario palpó buscando la depresión frente a la muñeca. Clavó un rústico y pesado clavo cuadrado en la muñeca y bien adentro del madero. Rápidamente se volvió al otro lado y repitió la acción, teniendo cuidado de no estirar los brazos demasiado, para permitir cierta flexión y movimiento. El patibulum fue entonces levantado y colocado en su lugar sobre el estípite y el titulus que decía «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos» fue clavado en su lugar.

El pie izquierdo fue apretado hacia atrás contra el derecho. Con los dos pies extendidos y los dedos hacia abajo, metieron un clavo atravesando los arcos de ambos, dejando que las rodillas quedaran un tanto flexionadas. La víctima estaba ahora crucificada.

En la cruz

Al irse desplomando Jesús con más peso en los clavos de las muñecas, el dolor agudo y fiero le corría por los dedos y los brazos y explotaba en su cerebro. Los clavos en las muñecas estaban presionando los nervios medianos que pasan por las muñecas y las manos. Cuando se empujaba hacia arriba para escapar de este tormento que lo estiraba, tenía que poner todo su peso en los clavos que atravesaban sus pies, De nuevo sentía la agonía que le quemaba por el clavo que raía los nervios entre los huesos del metatarso.

Otro fenómeno ocurrió en este punto. La fatiga entró en los brazos y grandes olas de calambres corrieron por los músculos, anudándolos en medio de un dolor profundo pulsante e implacable. Los calambres le impedían empujarse hacia arriba. Colgando de los brazos, los músculos pectorales se paralizaron y los músculos intercostales no podían funcionar. El aire podía entrar a los pulmones pero no lo podía exhalar. Jesús hizo un esfuerzo para incorporarse y respirar un poco de aire. Pero finalmente, el nivel de dióxido de carbón aumentó en sus pulmones y los calambres se calmaron parcialmente.

Las últimas palabras

Espasmódicamente, pudo empujarse hacia arriba para exhalar y hacer entrar el oxígeno de la vida. Sin duda fue durante estos períodos que pudo enunciar las siete frases cortas que tenemos registradas.

La primera – mirando a los soldados romanos echando suertes por su vestidura sin costuras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.»

La segunda – al ladrón penitente: «Hoy estarás conmigo en el paraíso.»

La tercera -mirando a María su madre: «Mujer, ahí está tu hijo.» Y volviéndose al adolescente Juan, el apóstol amado, le dijo: «Ahí está tu madre.»

Su cuarta exclamación es el comienzo del Salmo 22: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?»

Sufrió por horas el dolor sin límites, ciclos de retorcimiento, calambres que desgarraban sus coyunturas, asfixia parcial e intermitente y dolor ardiente cuando los tejidos eran arrancados de su espalda lacerada al moverse de arriba abajo contra la áspera madera de la cruz. Entonces vino otra agonía: un dolor profundo y aplastante en el pecho cuando el pericardio, el saco que rodea el corazón, se comenzó a llenar lentamente de suero y presionaba el corazón. «

La profecía en el Salmo 22: 14 se estaba cumpliendo: «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.»

El fin se acercaba rápidamente. La pérdida de fluido de los tejidos había llegado a un nivel crítico; el corazón comprimido estaba luchando para bombear sangre espesa, pesada y lenta a los tejidos y los atormentados pulmones estaban haciendo un esfuerzo frenético para inhalar pequeñas bocanadas de aire. Los deshidratados tejidos enviaban su torrente de estímulos al cerebro. Jesús jadeó su quinta exclamación: «Tengo sed.» De nuevo leemos en el Salmo profético: «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». (22: 15).

Una esponja saturada en posca, el vino barato y amargo que era consumido por los legionarios romanos, fue llevado a los labios de Jesús. Su cuerpo estaba ahora in extremis y sentía el frío de la muerte que le corría por sus tejidos. Esta realización le hizo exclamar por sexta vez, palabras que no eran más que un susurro torturado: «Consumado es.» Su misión expiatoria había sido terminada. Por fin podía permitirle a su cuerpo morir. Con un último arranque de fuerza, presionó una vez más sus desgarrados pies contra el clavo, enderezó sus piernas, respiró profundamente y pronunció su sétima exclamación: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.»

La muerte

Conocemos bien los detalles finales de la ejecución de Jesús. Para que el sábado no fuese profanado, los judíos pidieron que los hombres ajusticiados fueran despachados y bajados de sus cruces. El método más corriente para terminar una crucifixión era quebrando los huesos de las piernas. Eso impedía que la víctima se empujara hacia arriba; la tensión en los músculos del pecho no podía aflojarse y ocurría una asfixia rápida. Las piernas de los dos ladrones fueran quebradas, pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que no era necesario hacerlo.

Aparentemente, para asegurarse doblemente de la muerte de Jesús, el legionario le traspasó el costado con una lanza, rompiendo el pericardio y llegando al corazón. Juan 19: 34 dice: «Y al momento salió sangre y agua.» Hubo un escape de la sangre del corazón y un fluido acuoso del saco que lo rodea. Esta es una evidencia post morten más conclusiva que Jesús murió, no de la muerte usual en la crucifixión por asfixia, sino por un paro del corazón causado por constricción del corazón ocasionado por fluido en el pericardio.

La resurrección

En estos acontecimientos hemos visto un destello del epítome del mal que los hombres pueden exhibir hacia sus congéneres y hacia Dios. Este es un cuadro feo y pudiera dejarnos abatidos y deprimidos.

Pero la crucifixión no fue el fin de la historia. Podemos estar muy agradecidos porque hay una secuela: una demostración de la infinita misericordia de Dios hacia el hombre – el don de la expiación, el milagro de la resurrección, y la expectativa de una mañana gloriosa.

Tomado de New Wine Magazine, Abril 1982 marzo/abril 1983

Reproducido de la Revista Vino Nuevo vol. 4-nº 12 abril-1983